李帝勳上月因腸中風而缺席釜山影展。(圖片來源:李帝勳IG)

十月份的釜山影展前夕,傳出39歲韓國男星李帝勳因腸缺血需緊急入院施手術的消息,報導指他因肚子嚴重疼痛而前往醫院就醫,結果被診斷為俗稱「腸中風」的「急性腸繫膜缺血 (Acute Mesenteric Ischemia)」,幸而手術後只住院一週,現已全面復工。好像李帝勳這樣的病例,外科專科老兆雄醫生坦言每天都在醫院發生,腸中風的死亡率可高達九成,不及時送院或會在數小時內喪命,為外科腹部急症之一。「腸道每天由動脈及靜脈輸送血液以支持運作,一旦供血的血管栓塞了阻礙供血至大腸及小腸,會直接導致腸道組織壞死、腹膜炎,嚴重更會誘發敗血症,病菌入血而最終搶救無效。血管栓塞『向上』可造成腦中風,『向下』則導致腸中風,兩者病理相似,皆為致命疾病。」要知道腸中風的病因,便需先了解誘發缺血的病症及徵兆,非高危一族亦存在急性腸中風的風險,早期介入治療有助提升存活率。

肚臍位置持續疼痛 服止痛藥無效

很多人認為肚痛乃家常便飯,即使是劇痛,亦會以為是由盲腸炎、腸胃炎引起,大眾對腸中風的認知度明顯不足,但其實兩種疼痛是有很大分別。老醫生形容盲腸炎病發時,肚子很「實」,而腸中風患者的肚子卻沒有很「實」,疼痛的範圍集中在肚臍附近大範圍的位置,持續疼痛連服止痛藥、打止痛針都無助減痛之時,醫生便有理由懷疑患者是腸中風病發。「早期病發肚痛會伴以心跳加速、發燒、脫水等症狀;晚期會出現腹膜炎、血壓低,心跳得很快,必須立即處理。」

腸中風病發時,肚臍附近位置會感到劇痛。

血管病患者屬高危 急性腸中風可奪命

腸中風重中之重的病因是因為供血給大小腸的管道 ── 動脈或靜脈血管栓塞,而導致阻塞正是由血管疾病引起,如:冠心病、心律不整、紅斑狼瘡症、血管炎、血友病及其他凝血功能障礙等。「急性腸繫膜缺血分為四大類,動脈栓塞佔了約一半的個案,部分病人曾有心律不整或其他栓塞病史,腹痛得很突然且急速變化,有時會伴隨血便。第二種是動脈血栓,死亡率高達70-100%,幾乎都發生在慢性嚴重動脈粥樣硬化、有三高病史的患者身上。至於靜脈血栓則較常發生在凝血疾病、腹內癌症/感染或胰臟癌的病人,死亡率約為30-40%。最後一種是非阻塞性腸繫膜缺血,因低血容、低血壓等影響,造成器官血流下降,常發生在接受過心臟血管手術或腹部手術的人,死亡率接近100%。」

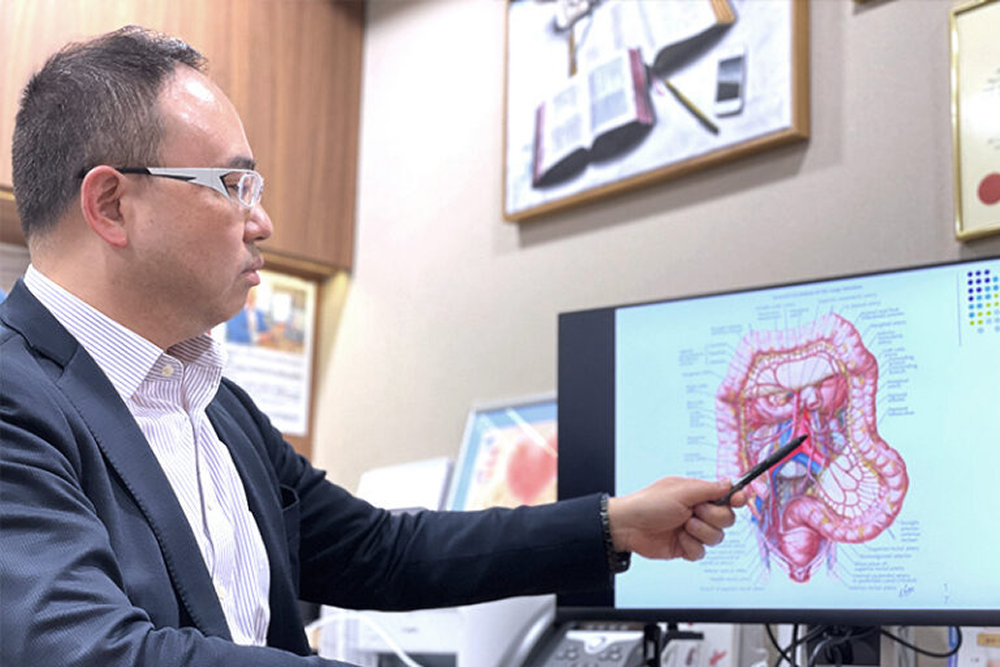

醫生指示負責供血給大腸及小腸的動脈(如圖所示紅色血管)及靜脈(如圖所示藍色血管)位置。

老醫生進一步解釋:「心血管粥樣硬化會促使血塊形成,血塊繼而阻塞通往腸胃的主要血液通道,若血塊面積小,醫生還可透過去除血塊打通血管搶救病人;萬一血塊大到無法即時處理,而病人年紀大,血管質量很差,小腸組織大面積壞死,醫生即使想施救亦愛莫能助。」老醫生續指,一般情況下腸中風病人需要進行兩次手術,第一階段切除壞死的腸組織,打通受阻血管,需要觀察約二十四小時,倘若腸道自我修復情況理想,才有條件進行第二階段手術,駁回切除了的腸道,整個過程必須留院深切治療部,心臟供血量、血壓、炎症都要嚴密監察,患者才有機會復原。

腸中風患者康復過程漫長 一輩子住院

老醫生曾跟進一個病例,患者只有三十多歲卻患上嚴重的紅斑狼瘡症,因血管發炎而引致腸中風,「切除了很大條小腸,大腸也切了,只剩一至兩米的小腸,日後要靠造口生活。」老醫生回想,這位病人因服用類固醇經常感覺肚餓,而她本身也「為食」,每天要輸四、五公升的營養奶,又輸出幾公升的腸液,這種情況令她根本無法出院,為生活造成極大困擾。在醫院住了一段很長日子,最終也因為感染併發症而去世了。「紅斑狼瘡症無法根治,若不好好控制病情,可引致腸發炎、血管炎、腎炎等病症,後果可以很嚴重。」老醫生表示。

運動人士大量缺水 需關注腸中風風險

老醫生不諱言,三高人士屬腸中風高危一族,但不代表普羅大眾就不會跟腸中風扯上關係。「腸缺血其中一個病發原因是身體缺水,以馬拉松比賽為例,運動時血液會流向四肢,跑手短時間排出大量汗液,若水份補充不足,有機會引發腸中風。所以我們經常聽見馬拉松比賽中有跑手昏倒的報導。除了腸缺血,亦有機會出現腎衰竭。」老醫生提醒,做運動要量力而為,一旦感到不適便要停下來,運動後更要有充份休息,不要以為腸中風只會出現在年長人士身上,年輕如上列病例亦可能是不幸的病患者。

劇烈運動時排汗特多必須迅速補水。

預防腸中風 勿輕視慢性病

提到腸中風的預防方法,老醫生直言離不開控制好已知疾病、控制三高、戒煙、適量運動、多喝水,看似陳腔濫調的「呼籲說話」,卻或可「救你一命」。此外,定期做身體檢查亦能讓我們發現早期病患,愈早介入治療,健康風險便愈低。「把所有健康指數一併檢視,如:膽固醇、血糖、血壓、血液、已知疾病、有否吸煙等,便有方法評估一個人的血管年齡。一個40歲的病人,血管年齡可以是70歲。」不要輕視慢性病可能帶來的後果,畢竟很多健康問題也是環環相扣,每個人都希望可以更好地掌控自己的健康,不是嗎?

外科專科老兆雄醫生呼籲市民勿輕視慢性疾病。

Text: Florence

原文刊於healthy:D:腸中風症狀 | 李帝勳腸缺血緊急開刀!持續肚痛服藥不減痛 外科醫生:腸缺血死亡率高達9成 原因與血管病最相關

相關文章

.jpeg)